图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

双碳目标下中国交通节能减排行业竞争格局与投资前景预测,规模爆发与结构升级并行

-

- 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围?

- 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机

- 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?

- 广东用户提问:中国海洋经济走出去的新路径在哪?该如何去制定长远规划?

- 福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

- 四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

- 河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

- 浙江用户提问:细分领域差异化突出,互联网金融企业如何把握最佳机遇?

- 湖北用户提问:汽车工业转型,能源结构调整,新能源汽车发展机遇在哪里?

- 江西用户提问:稀土行业发展现状如何,怎么推动稀土产业高质量发展?

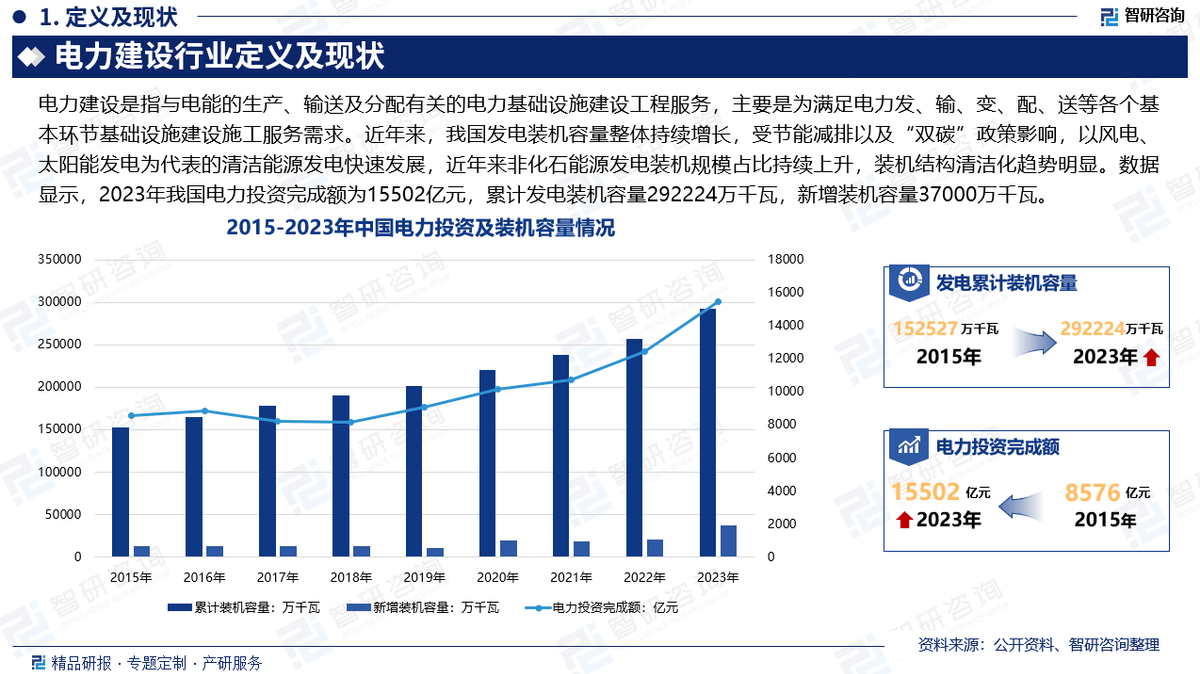

在全球碳中和浪潮与中国“双碳”战略的双重驱动下,交通节能减排行业已成为推动经济绿色转型的核心战场。

数据显示,2023年中国交通节能减排市场规模突破1500亿元,新能源汽车渗透率达25.6%,东部地区贡献全国42%的新能源汽车销量。

预计到2030年,行业规模将突破3000亿元,年均复合增长率达14.5%,氢能、智能网联等新兴领域将重构产业链价值。

一、行业发展现状:规模爆发与结构升级并行

1. 市场规模与增长动能

2020-2024年是中国交通节能减排行业的爆发期。国家统计局数据显示,行业规模从2020年的820亿元增长至2024年的1820亿元,年均增速达22.3%。

其中,新能源汽车市场贡献率超60%,2023年销量达688.7万辆,同比增长21.8%,占全球总销量的53%。中研普华产业研究院指出,这一增长得益于政策补贴、技术降本与消费认知提升的三重驱动。

分领域看,公共交通电动化进程领先全国。截至2023年底,新能源公交车保有量达74万辆,渗透率65%;电动物流车保有量突破15万辆,城市配送场景覆盖率提升至40%。

轨道交通方面,全国运营线路总长8700公里,电气化率73.8%,年客运量减排量相当于种植1.2亿棵树木。

2. 技术突破与产业链重构

动力电池能量密度从2020年的180Wh/kg跃升至2023年的300Wh/kg,带动新能源汽车续航里程突破600公里。

氢燃料电池领域,商用车商业化应用加速,2023年销量突破1万辆,长三角、珠三角建成加氢站网络雏形。

中研普华产业研究院数据显示,2024年智能交通系统(ITS)投资占比提升至28%,车路协同技术使城市拥堵指数下降15%,碳排放减少12%。

产业链格局呈现纵向整合趋势:宁德时代、比亚迪等头部企业布局电池回收与梯次利用,形成“材料-生产-应用-再生”闭环;华为、百度通过车联网平台渗透至交通管理服务,2023年路测设备市场规模达240亿元。

二、竞争格局:区域分化与头部效应凸显

1. 区域市场分层演进

东部地区以政策先行与技术集聚主导市场。2023年东部市场规模达450亿元,占全国42%,新能源汽车销量占比超50%,充电桩密度为西部地区的3.2倍。

中研普华调研显示,长三角通过“新能源+数字孪生”打造智慧交通示范区,苏州工业园区实现自动驾驶公交全场景覆盖。

中西部则依托资源禀赋差异化突围。成渝经济圈聚焦风光储一体化重卡项目,2024年氢能重卡试点规模突破5000辆;西安、郑州通过“公转铁”政策推动铁路货运占比提升至32%,较2020年提高11个百分点。

2. 企业竞争维度拓展

头部企业从单一产品竞争转向生态构建:比亚迪依托“刀片电池+IGBT芯片”技术壁垒,2023年纯电车型毛利率达25.8%;蔚来通过“车电分离+换电站”模式,用户电池租赁率提升至67%。

跨国巨头加速本土化,特斯拉上海超级工厂国产化率超95%,2024年Model Y单车型减排量相当于10万辆燃油车年排放。

中小企业则在细分领域寻找生存空间:宁德时代旗下邦普循环占据动力电池回收市场38%份额;图森未来在港口自动驾驶场景市占率达52%,单箱物流成本下降23%。

1. 核心赛道投资

(1)新能源汽车产业链:2025年动力电池市场规模预计达3800亿元,固态电池、钠离子电池技术将成资本焦点;充电桩建设缺口达680万个,V2G(车网互动)技术催生200亿元级市场。

(2)氢能交通:2030年氢燃料电池车保有量目标50万辆,制氢设备、储运技术、加氢站运营三大环节年均投资需求超600亿元。

(3)智能网联:车路协同设备、高精地图、云控平台构成3000亿元市场,北京亦庄、上海临港等示范区已实现L4级自动驾驶商业化试运营。

2. 风险与破局路径

技术风险方面,固态电池量产延期、氢能储运成本高企仍是主要障碍。中研普华建议关注宁德时代、亿华通等研发投入强度超8%的企业。政策风险上,碳关税、绿色金融标准变动可能影响出口导向型企业,需通过ESG披露提升合规性。

区域投资需差异化配置:东部优先布局智能网联与高端制造,中西部侧重风光制氢与多式联运基建。例如,内蒙古风光资源区“绿电-制氢-重卡”一体化项目IRR(内部收益率)达14.2%,高于行业均值。

四、未来展望:万亿市场的三大跃迁

1. 技术融合重塑产业生态

人工智能与能源互联网深度耦合,2030年智能调度系统将减少30%空驶里程;区块链技术应用于碳足迹追踪,提升物流企业碳资产管理效率。

2. 全球化竞争与合作

“一带一路”沿线绿色交通项目投资超5000亿元,中欧班列氢能改造、东南亚电动摩托换电标准输出成为新增长点。中研普华预测,2030年中国新能源车企海外市占率将突破15%。

3. 消费端革命性变革

碳普惠机制激发个人减排行为,北京“MaaS出行平台”积分兑换率超40%;Z世代对共享自动驾驶接受度达67%,推动“出行即服务”模式普及。

五、未来五年投资战略规划

1. 短期(2025—2026年):聚焦基建与技术验证

重点领域:充电桩、加氢站等基础设施,氢燃料电池重卡示范运营;

投资标的:特锐德(充电桩)、厚普股份(加氢设备)。

2. 中期(2027—2028年):商业化落地与规模扩张

重点领域:智能交通系统、SAF生产;

投资标的:千方科技(智能交通)、东华能源(SAF原料)。

3. 长期(2029—2030年):全产业链协同与国际化

重点领域:电池回收、碳交易;

投资标的:格林美(电池回收)、深圳排放权交易所。

站在2025年的关键节点,中国交通节能减排行业正从政策驱动转向市场内生增长。中研普华产业研究院发布的强调,未来五年是技术商业化与规模效应释放的黄金期。

投资者需把握氢能突破、智能网联落地、区域协同三大主线,在万亿级市场中抢占先机。正如交通部“十四五”规划所述,这场绿色革命不仅关乎产业升级,更是中国对全球碳中和承诺的庄严回应。

注:文中数据来源于国家统计局、交通运输部、中研普华产业研究院,图表详见报告附录。

-

让决策更稳健 让投资更安全

-

掌握市场情报,就掌握主动权,扫码关注公众号,获取更多价值:

3000+ 细分行业研究报告 500+ 专家研究员决策智囊库 1000000+ 行业数据洞察市场 365+ 全球热点每日决策内参

-

中研普华

-

研究院