图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2025年中国中外合作办学行业:教育国际化加速,行业迎来黄金发展期

-

- 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围?

- 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机

- 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?

- 广东用户提问:中国海洋经济走出去的新路径在哪?该如何去制定长远规划?

- 福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

- 四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

- 河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

- 浙江用户提问:细分领域差异化突出,互联网金融企业如何把握最佳机遇?

- 湖北用户提问:汽车工业转型,能源结构调整,新能源汽车发展机遇在哪里?

- 江西用户提问:稀土行业发展现状如何,怎么推动稀土产业高质量发展?

前言

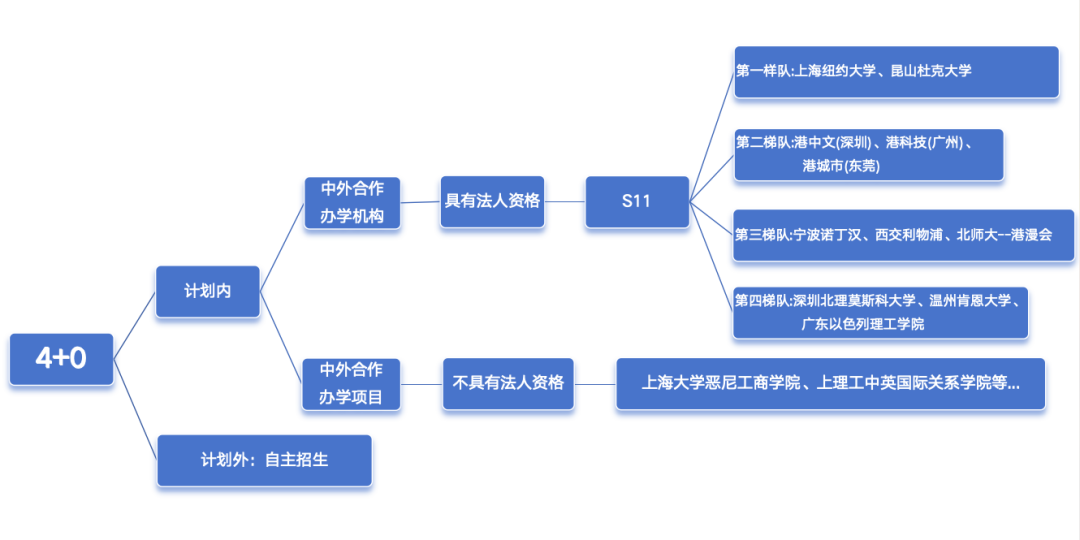

在全球教育一体化与高等教育国际化的双重驱动下,中外合作办学已成为中国教育对外开放的重要窗口。截至2025年,中国已与全球多个国家和地区的高校建立合作关系,合作项目覆盖本科、硕士、博士等多层次教育体系。随着“双循环”新发展格局的推进及“一带一路”倡议的深化,中外合作办学正从规模扩张转向质量提升,聚焦学科交叉、科研创新与国际化人才培养。

一、行业发展现状分析

(一)政策支持与规范发展并行

近年来,教育部等部门发布多项政策文件,明确中外合作办学“提质增效”导向。例如,《关于规范高等学校国际学生招收和培养工作的通知》强化招生标准,杜绝“国际高考移民”;《中外合作办学条例实施办法》修订稿提出“双导师制”“联合科研”等要求,推动合作模式从“单向引进”向“双向赋能”转型。政策红利下,行业逐步淘汰低质量项目,聚焦高层次、国际化人才培养。

(二)学科布局与区域协同深化

合作学科从传统商科、工科向人工智能、生物医药、新能源等前沿领域延伸,服务国家战略需求。例如,多所高校与海外机构共建“碳中和联合实验室”,聚焦清洁能源技术研发;医学领域合作项目引入国际认证体系,提升临床教学水平。区域层面,长三角、粤港澳大湾区成为合作高地,依托自贸区政策优势,探索“跨境办学”“学分互认”等创新模式,形成辐射全国的示范效应。

(三)市场需求与就业导向驱动

根据中研普华研究院《》显示:随着国内企业对国际化人才需求激增,中外合作办学毕业生凭借“双语能力+跨文化视野+专业素养”优势,在跨国企业、国际组织等领域就业竞争力显著提升。调查显示,合作办学项目毕业生起薪普遍高于普通本科毕业生,部分高端项目就业率接近满分。这种市场反馈进一步吸引优质生源,形成“高质量办学-高就业率-高生源质量”的良性循环。

二、宏观环境分析

(一)政策环境:开放与监管并重

国家层面持续扩大教育对外开放,支持高校与“一带一路”沿线国家合作,同时强化质量监管。例如,教育部建立中外合作办学评估退出机制,对连续两年评估不合格的项目终止办学资格;推出“中外合作办学质量认证体系”,引导项目对标国际标准。政策导向明确:鼓励创新合作模式,严控低水平重复建设。

(二)经济环境:产业升级催生新需求

中国产业向高端化、智能化转型,对复合型、创新型人才需求激增。例如,新能源汽车、集成电路等领域企业迫切需要既懂技术又熟悉国际规则的人才,推动合作办学项目向“新工科+国际化”方向升级。此外,家庭可支配收入提升与教育消费升级,使更多家庭愿意为高质量国际化教育支付溢价,为行业提供市场支撑。

(三)社会环境:国际化人才需求持续增长

全球化背景下,跨国企业本土化运营与本土企业国际化拓展同步加速,对具备跨文化沟通能力、国际视野的复合型人才需求旺盛。例如,金融、法律、咨询等行业将“海外学习经历”作为招聘核心条件之一,推动合作办学项目成为人才储备的重要渠道。

(四)技术环境:数字化赋能教学创新

5G、人工智能、虚拟现实等技术深度融入教育场景,为中外合作办学提供新工具。例如,跨国高校通过“元宇宙课堂”实现实时互动教学;AI辅助语言学习系统提升学生跨文化交流能力;区块链技术用于学分认证与学历追溯,增强国际认可度。技术赋能不仅突破地理限制,更推动教学模式从“线下集中”向“线上线下融合”转型。

(一)上海纽约大学:国际化与本土化融合典范

作为中国首所中美合办研究型大学,上海纽约大学以“小班化、全英文、探究式”教学为特色,核心课程由纽约大学教授授课,同时开设中国社会、文化等本土化课程。其“全球教育体系”允许学生自由选择纽约、上海、阿布扎比等校区学习,培养“立足中国、面向世界”的复合型人才。毕业生中,超半数进入世界顶尖高校深造,其余进入跨国企业或国际组织工作,就业竞争力位居全国前列。

(二)西交利物浦大学:产学研协同创新标杆

西交利物浦大学依托西安交通大学与利物浦大学的学科优势,聚焦人工智能、生物科学等前沿领域,与华为、西门子等企业共建联合实验室,推动科研成果转化。其“研究导向型教学”模式鼓励学生参与真实科研项目,培养创新能力。例如,学生团队研发的“智能垃圾分类系统”已在多个城市落地应用,体现产学研深度融合的办学特色。

(三)昆山杜克大学:跨学科培养未来领袖

昆山杜克大学以“通识博雅教育”为核心,打破传统学科界限,开设“全球健康”“环境政策”等跨学科专业。其“导师制+研究项目”模式为每位学生配备学术导师,指导参与国际科研合作。例如,学生与杜克大学教授联合发表的论文被国际顶级期刊收录,体现科研培养实效。此外,学校通过“国际学者访问计划”引入全球顶尖学者,拓宽学生国际视野。

(一)学科交叉与前沿领域聚焦

未来合作办学将深度融入国家战略需求,重点布局人工智能、量子科学、生物医药等“卡脖子”领域,通过联合科研、双学位培养等方式,打造具有国际影响力的创新高地。例如,高校与海外机构共建“碳中和国际联合实验室”,培养绿色技术人才。

(二)数字化与国际化深度融合

技术赋能将推动教学、管理、服务的全面数字化。例如,跨国高校通过“数字孪生校园”实现资源共享;AI辅助个性化学习系统提升教学效率;区块链技术用于学历认证,增强国际互信。数字化不仅降低合作成本,更推动教育公平,使优质资源覆盖更多地区。

(三)“在地国际化”与“跨境流动”并行

受全球疫情与地缘政治影响,“在地国际化”成为重要趋势,即通过引入海外师资、课程、文化活动,在国内营造国际化学习环境。同时,高校将探索“跨境办学”新模式,如在“一带一路”沿线国家设立分校,或通过“学分互认”“联合学位”等机制,实现学生跨境流动与资源互补。

五、投资策略分析

(一)聚焦前沿学科与交叉领域

投资可重点关注人工智能、生物医药、新能源等国家战略需求领域,以及“新工科+国际化”“新医科+全球化”等交叉方向。例如,参与共建联合实验室、支持跨学科课程开发,或投资具备国际认证资质的职业教育项目,满足产业升级对人才的需求。

(二)布局数字化教育基础设施

技术赋能是行业核心趋势,可投资开发智能教学平台、AI语言学习系统、虚拟实验室等工具,或参与高校数字化改造项目。例如,为合作办学机构提供“元宇宙课堂”解决方案,或开发区块链学历认证系统,提升教学效率与国际认可度。

(三)关注“在地国际化”与区域协同

投资可聚焦长三角、粤港澳大湾区等开放高地,支持高校与海外机构共建“国际联合学院”“跨境科研中心”等平台。同时,关注中西部地区潜力,通过“数字资源共享”“师资培训”等方式,推动优质教育资源均衡分布,挖掘区域市场机会。

(四)参与产学研协同创新生态

投资可链接高校、企业与科研机构,构建“科研-转化-产业化”生态链。例如,支持合作办学项目与企业共建联合实验室,或投资孵化学生创业项目,推动科技成果转化。此外,参与制定国际教育标准与认证体系,提升行业话语权。

如需了解更多中外合作办学行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。

-

让决策更稳健 让投资更安全

-

掌握市场情报,就掌握主动权,扫码关注公众号,获取更多价值:

3000+ 细分行业研究报告 500+ 专家研究员决策智囊库 1000000+ 行业数据洞察市场 365+ 全球热点每日决策内参

-

中研普华

-

研究院