图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

水产养殖行业市场规模及发展前景分析2025

-

- 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围?

- 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机

- 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?

- 广东用户提问:中国海洋经济走出去的新路径在哪?该如何去制定长远规划?

- 福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

- 四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

- 河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

- 浙江用户提问:细分领域差异化突出,互联网金融企业如何把握最佳机遇?

- 湖北用户提问:汽车工业转型,能源结构调整,新能源汽车发展机遇在哪里?

- 江西用户提问:稀土行业发展现状如何,怎么推动稀土产业高质量发展?

在全球人口持续增长、饮食结构不断升级以及生态环境保护需求日益迫切的大背景下,水产养殖行业作为保障优质蛋白质供应、推动农业经济多元化发展的关键力量,正经历着前所未有的变革。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

从传统的池塘养殖到现代化的深远海智能网箱,从简单的捕捞式生产到全产业链的精细化运营,水产养殖行业在技术创新、模式升级和政策引导的多重驱动下,展现出强大的发展活力与潜力。

一、水产养殖行业发展现状分析

(一)技术驱动:智能化装备重塑生产范式

当前,水产养殖行业正迎来一场由智能化技术引领的生产革命。水质监测传感器、自动投喂系统、北斗导航无人船等先进设备在养殖场得到广泛应用,其普及率显著提升。以头部企业为例,通过引入机器学习算法对投喂策略进行优化,成功将饵料成本降低,同时饵料转化率得到提高。AI病害预警系统的出现更是为养殖户带来了福音,该系统借助水下摄像头与先进算法的结合,能够实现对病害的早期识别。

基因编辑技术的应用也为水产养殖品种改良开辟了新途径。罗非鱼、对虾等常见养殖品种通过基因编辑,抗病能力显著增强,生长速度大幅提升。口服疫苗技术的推广减少了抗生素的使用,使得虾苗存活率大幅提高。这些技术突破不仅提升了养殖效益,还满足了消费者对“无抗水产”的迫切需求,为行业开辟了高端市场空间。

(二)环保倒逼:绿色转型成为必然选择

随着环保法规的日益严格,水产养殖行业面临着前所未有的绿色转型压力。传统养殖模式产生的废水排放导致水体富营养化,部分近海区域出现生态退化现象,种质退化问题也较为严重。为了应对这些挑战,《水产养殖尾水排放标准》的出台促使大量传统池塘进行改造,生态养殖模式覆盖率大幅提升。

碳汇渔业的发展为行业绿色转型提供了新的方向。贝藻类养殖具有固碳净水的生态功能,其碳汇量不断突破,生态补偿机制的完善带动了生态养殖场溢价能力的提升。例如,全国首单海洋碳汇保险的落地,为生态养殖场带来了额外的收益,进一步激发了企业参与绿色养殖的积极性。

(三)消费升级:需求结构深刻调整

消费者对水产品的需求正从“量”的满足转向“质”的追求。品牌化、可追溯产品成为市场的新宠,头部企业通过引入区块链溯源系统,为产品赋予了更高的附加值,溢价空间显著扩大。预制菜市场的爆发式增长也为水产养殖行业带来了新的机遇,酸菜鱼、虾滑等预制菜品带动了水产品深加工的发展,市场规模迅速扩张。

高附加值品种在市场中的占比持续提升,三文鱼、海参、东星斑等名贵品种的养殖规模快速扩张,满足了消费者对“无抗水产”“有机认证”产品的需求。这种需求结构的调整促使企业不断优化产品结构,提升产品品质,以适应市场的变化。

(四)区域协同:差异化发展激活全域潜力

中国水产养殖行业已形成“沿海集约、内陆特色”的差异化发展格局。沿海地区依托丰富的海洋资源,重点发展深水网箱和海洋牧场。山东烟台的“耕海1号”海洋牧场综合体,集养殖、观光、科普功能于一体,成为沿海养殖的典范。内陆地区则充分发挥水资源优势,推广稻渔综合种养模式,实现“千斤粮万元田”的效益突破。安徽某合作社通过“稻虾共作”模式,在保障粮食产量的同时,大幅提高了经济效益。

西北地区在盐碱水养殖技术方面取得突破,新疆南美白对虾亩产大幅提升,为内陆干旱地区发展水产养殖提供了新的思路。这种“因地制宜”的区域协同发展模式,既发挥了各地区的资源优势,又推动了产业梯度转移,激活了水产养殖的全域潜力。

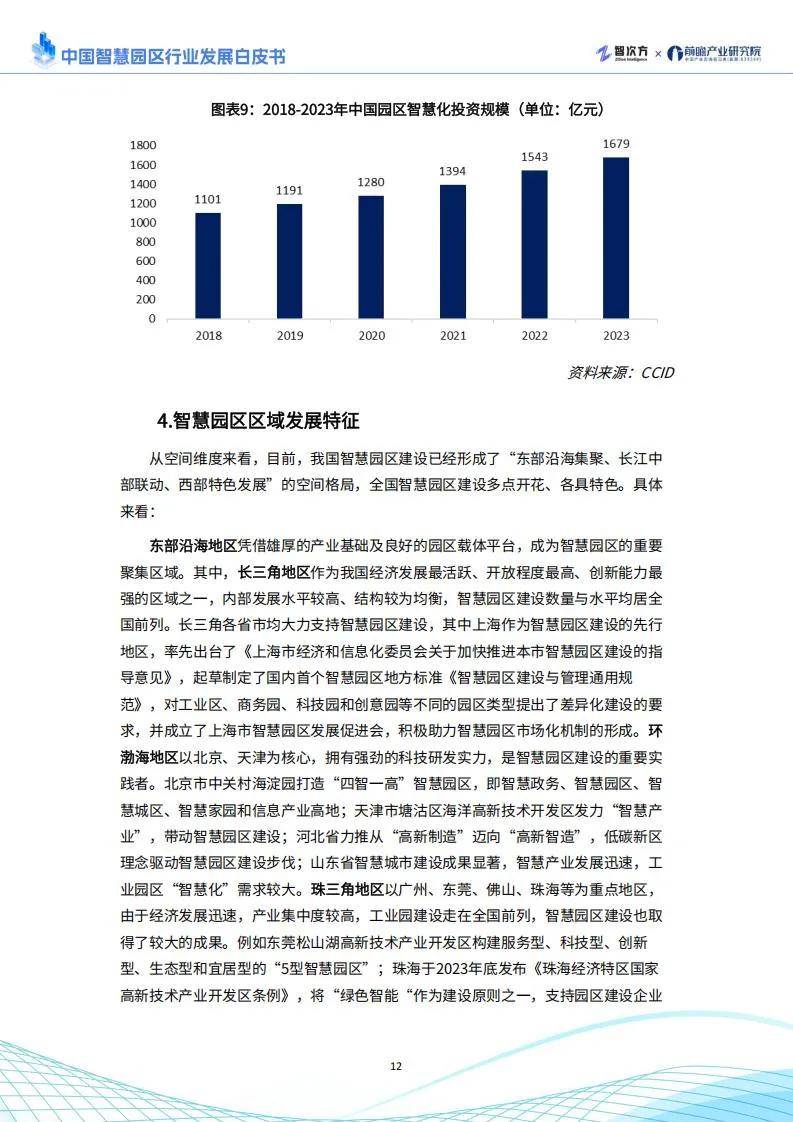

(一)总体规模:稳健增长背后的多元驱动

近年来,中国水产养殖行业市场规模呈现出稳健增长的态势。这一增长得益于多方面的驱动因素。从需求端来看,中国经济的稳定增长和居民人均可支配收入的提升,使得消费者对优质水产品的需求不断增加。家庭小型化、老龄化以及消费习惯的变迁,促使消费者更加注重产品的便捷性、健康性和营养价值,水产品作为优质蛋白质的重要来源,受到越来越多消费者的青睐。

在供给端,养殖技术的不断进步和养殖模式的创新为产量提升提供了有力保障。工厂化循环水养殖、深水网箱养殖等新型养殖模式的应用,提高了养殖的集约化和规模化程度。同时,全产业链龙头企业的崛起,通过“育苗—养殖—加工—销售”一体化布局,提升了产业的整体效益,进一步推动了市场规模的扩大。

(二)区域差异:沿海与内陆的市场分工

沿海地区和内陆地区在水产养殖市场规模方面存在明显差异。沿海地区凭借丰富的海洋资源和发达的养殖技术,海水养殖市场规模较大,主要养殖品种包括贝类、虾类、鱼类等。这些地区在产业链完善程度和市场辐射能力方面具有优势,产品不仅满足国内市场需求,还大量出口到国际市场。

内陆地区则以淡水养殖为主,市场规模相对沿海地区较小,但具有独特的发展特色。湖北、江苏、湖南等省份是淡水养殖大省,养殖品种涵盖鱼类、蟹类等。内陆地区在淡水养殖历史、水资源利用和市场需求方面具有优势,通过发展稻渔综合种养等特色模式,形成了各具区域特色的产业集群,为当地经济发展和农民增收做出了重要贡献。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(三)企业格局:分层竞争与生态构建

水产养殖行业企业根据规模和实力可分为不同梯队,呈现出分层竞争的格局。大型企业通常注册资本较高,拥有先进的养殖技术、完善的产业链和较强的市场竞争力。这些企业在品种选育、饲料生产、养殖管理、加工销售等环节形成了一体化运营模式,能够提供高品质的水产品和全方位的服务。例如,国联水产在广东湛江建设智能工厂,实现从虾苗培育到虾滑加工的全流程控制,在市场中占据领先地位。

中型企业在特定区域或特定品种养殖方面具有一定优势,通过与大型企业合作或专注于细分市场,实现差异化发展。区域特色企业依托本地资源,如安徽的稻虾种养合作社、浙江的滩涂贝类养殖场,通过“合作社+农户”模式带动农户增收,在当地市场中具有较强的竞争力。

小型企业数量众多,主要集中在传统养殖领域,面临技术升级、环保压力和市场竞争等多重挑战。然而,这些企业也是行业创新的重要力量,通过引入新技术、新模式,不断探索适合自身发展的道路。

(一)智能化升级:从设备联网到AI决策

未来五年,AI将深度渗透水产养殖全链条,推动行业向智能化决策方向迈进。智能投喂系统将基于图像识别的投喂机器人普及率大幅提高,通过实时监测鱼类的生长状况和摄食需求,实现精准投喂,进一步提高饵料转化率。病害预警系统将通过水下摄像头与AI算法的深度融合,实现病害的早期识别与精准防控,减少病害对养殖生产的影响。

区块链溯源系统将在高端水产品中得到更广泛的应用,消费者通过扫码即可查看养殖环境、饲料成分、检测报告等详细信息,增强对产品的信任度。例如,某企业开发的“渔业元宇宙”平台,允许消费者“云养”一片鱼塘,实时查看养殖数据,实现养殖过程的透明化和可视化,提升消费者的参与感和体验感。

(二)绿色化转型:生态优先与可持续发展

环保法规的持续收紧将促使水产养殖行业加快绿色化转型步伐。规模以上养殖场将普遍配备尾水处理设施,通过物理、化学和生物等多种方法对养殖废水进行处理,实现达标排放。碳汇渔业将成为行业的新增长点,贝藻类养殖的碳汇功能将得到进一步挖掘和利用,通过参与碳交易市场,为养殖企业带来额外的经济收益。

行业将积极探索“养殖—修复—增殖”的闭环生态模式,通过多营养层级养殖、人工鱼礁投放等措施,实现养殖与环境的和谐共生。例如,在养殖区域投放人工鱼礁,为海洋生物提供栖息和繁殖场所,促进海洋生态系统的恢复和稳定,同时提高养殖产量的质量和安全性。

(三)全球化布局:技术输出与标准引领

中国水产养殖企业将加速走向世界,通过技术输出和标准引领提升国际竞争力。在东南亚地区,中国企业已开展全产业链解决方案的试点项目,输出先进的养殖技术、设备和管理经验,带动当地水产养殖业的发展,同时获得技术许可收入。

在国际标准制定方面,中国企业将发挥更大的作用,主导修订相关国际标准,提高中国水产养殖在国际市场的话语权。通过“数字丝绸之路”平台,实现跨境物流区块链溯源,提高水产品进出口的效率和安全性,压缩通关时效,为中国水产养殖产品走向世界搭建更加便捷的通道。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。

-

让决策更稳健 让投资更安全

-

掌握市场情报,就掌握主动权,扫码关注公众号,获取更多价值:

3000+ 细分行业研究报告 500+ 专家研究员决策智囊库 1000000+ 行业数据洞察市场 365+ 全球热点每日决策内参

-

中研普华

-

研究院